Suku Karunsi’e

Menurut Holni Amelia Metaso, mahasiswa Ilmu Sejarah Unhas yang melakukan riset ini mengatakan, riset ini bagian programnya dalam KKN Unhas di Desa Ledu-Ledu.

Ia menyebutkan, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak suku dan budaya, tercatat ada 1.340 suku yang tersebar di seluruh Indonesia. Suku To Karunsi’e sendiri termasuk suku yang telah mendiami timur Indonesia selama beribu tahun yang lalu, tepatnya berada di daerah Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

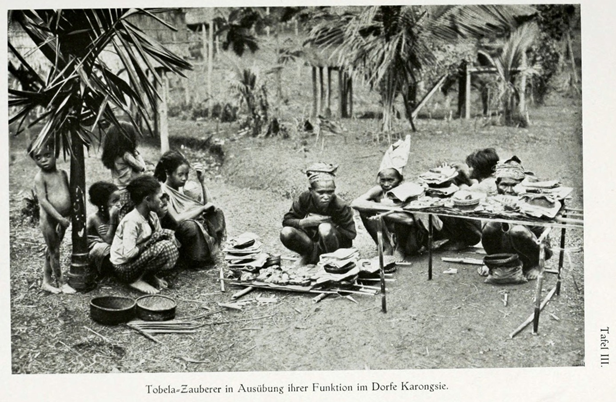

“To Karunsi’e percaya bahwa nenek moyang mereka berasal dari Witamorini (sebelah utara Matano). Nenek moyang To Karunsi’e bernama Wesarinda yang bertemu dengan seorang Pangeran, lalu membuat rumahnya dari 7 batang jagung, 7 batang padi dan 7 batang gandum,” ujarnya dalam rilis.

Kata dia, menurut Martinus Tomana (69 tahun) selaku Ketua Adat suku Karunsi’e, to Karunsi’e sendiri berasal dari kata To yang artinya merujuk ke suatu kelompok masyarakat, sedangkan Karun (Tiang) dan Si’e(Lumbung), jadi Karunsi’e berarti tempat penyimpanan makanan.

Hingga saat ini, To Karunsie telah tersebar di berbagai daerah, seperti Luwu Timur, sebagian wilayah di Sulawesi Tengah dan juga di berbagai wilayah lainnya.

Ia menambahkan, dalam arsip “Profil Masyarakat Adat To Karunsi’e” dijelaskan bahwa To Karunsi’e dipercaya telah menempati wilayah Luwu bagian Timur sekitar abad ke 11 tepatnya di pegunungan sekitar danau Matano. Pada abad ke-19, Wasuponda yang dahulunya merupakan Danau, akhirnya mengering lalu di tempati oleh orang-orang Weula. Kemudian terjadilah perang antara To Karunsi’e dan Weula dalam memperebutkan wilayah kekuasaan. Peperangan tersebut dimenangkan oleh To Karunsi’e yang membuat mereka berhak menguasai wilayah kekuasaan dari orang-orang Weula.

Ia juga membeberkan hasil wawancara bersama Martinus Tomana, tokoh penting yang memperjuangkan suku Karunsi’e dengan membentuk Organisasi Krapaskad (Kerukunan Pejewawu Asli Karunsi’e Dongi) pada tahun 1999. Tokoh tersebut antara lain ia sendiri bersama dengan Alm. Naomi Mamanita dan Ramli La Duri didampingi oleh AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara).

Lanjut dia, perpindahan warga Dongi Lama (lebih dahulu berada di Sorowako dekat lapangan golf milik PT. Vale) ke Dongi Baru (sekarang berada di Desa Ledu-Ledu), hal itu disebabkan oleh pemberontakan DI/TII yang membuat To Karunsi’e harus berpindah-pindah tempat.

Hingga pada akhirnya sekitar tahun 1960 an, To Karunsi’e menetap di Wasuponda, tepatnya di perumahan Dongi hingga saat ini. Masyarakat di Dongi mendapatkan fasilitas dari PT. Vale seperti pembangunan rumah, air bersih, listrik dan lampu jalan, dan jalan raya.

Hal itu dikatakan karena To Karunsi’e mengklaim bahwa wilayah PT. Vale yang ada di Soroako merupakan warisan nenek moyang mereka. Selain itu, sebagian penghasilan masyarakatnya 75% berada di bidang pertanian, sisanya bekerja sebagai buruh.

Adapun peninggalan budaya dari nenek moyang To Karunsi’e, ia beberkan yaitu, Tasima Pongkiari Manggede, Tasima Waru, Tasima Tabiri, Tasima Torouta, Tasima Balo-balo (tempat penyimpanan mayat), Kuburan Tua Pontada, Kuburan Pongkiari Bangke, Kuburan Tua Benteloba Watu Mokara dan Watu Mohali

Molaemba (tarian berpegangan tangan membentuk lingkaran). Kemudian, Tarian Me’uma (tarian adat), Lambugau (baju adat To Karunsi’e, berwarna kuning dan hitam), dan Pulau Meko/Benteng Pertahanan, serta Air Terjun Meruruno. (*/)